Epopeia contemporânea afro-queer-brasileira: A sereia… (não) O tritão que tem medo de cantar

Aviso de gatilho:

Antes de mergulhar na minha história, preciso te avisar:este oceano guarda tempestades selvagens. Aqui ecoam marés sensíveis como bullying, cyberbullying, racismo, homofobia, assédio, violência psicológica, depressão, ansiedade, crises de pânico, automutilação e exclusão social.

Essas ondas podem cutucar feridas antigas e despertar memórias dolorosas profundas do seu subconsciente, principalmente se você também já foi forçado(a) a silenciar sua voz.

Se em algum momento sua respiração falhar por estar sobrecarregado(a), se em algum momento sentir que está se afogando, não se culpe. Interrompa a leitura imediatamente. Nade até a superfície. Beba um copo d’água. Procure respirar. Procure apoio.

No Brasil, você pode discar pelo 188 (Centro de Valorização da Vida, com apoio emocional 24h). Há faróis que iluminam noites nubladas até mesmo em ilhas desertas e vozes acolhedoras que estão sempre prontas para escutar nosso silêncio sem fazer perguntas invasivas.

Este é o meu canto de aviso. Agora, se estiver tudo bem, nade comigo. Eu continuo nadando, mesmo depois de tudo. Você também pode. Mas entre sabendo: as águas que vêm a seguir não são calmas.

Cuide de você. Você sempre em primeiro lugar.

Prólogo – Aqui, te conto por que nunca apareci na versão original de A Pequena Sereia

Caro leitor, preciso te contar um segredo antigo, passado de geração em geração na minha família, tão antigo quanto o som das ondas do mar…

Você conhece a lenda do reino perdido de Atlântida?

Platão foi o primeiro a soprar esse nome aos ventos dos contos de fadas, em suas obras Timeu e Crítias. Atlântida era uma civilização magnífica, submersa não por água, mas pelo orgulho de seu povo. Desde então, esse mito ecoa através dos séculos, como um mistério jamais desvendado. Uns dizem que ela representa a ruína da arrogância humana. Outros acreditam que foi afundada por desastres naturais. E há ainda quem jure que Atlântida não desapareceu, apenas se escondeu diante dos olhos humanos que não sabem enxergar a verdade por trás daquilo que não se vê com falta de fé. Vou cantar para vocês a música mais sagrada do meu povo:

“Se sob esse chão

De uma mina brota um rio

E ela é invisível

Como o vento, o som e o frio

O sopro de uma brisa

Insiste em nos dizer

Que o que é real, nem sempre é o que se vê

Pra mim, tem que acreditar

Milagres só vem de sonhos sem fim

E assim, você vai cantar enfim

Uma canção pra mim”

– Barbie e o Castelo de Diamantes (Uma canção pra mim).

Mas o que poucos sabem é que Atlântida não era apenas uma cidade. Era o berço de todas as criaturas dos sete mares. De lá nasceram sereias, tritões, hipocampos, Poseidon, Cila, Leviatã, Caríbdis, Aquaman, caravelas fantasmas e outras lendas marinhas que o mundo tentou esquecer.

E foi entre os corais lendários que cercam Atlântida que a minha história nasceu, não nos livros, mas nas rachaduras ignoradas por eles. O que os marinheiros chamaram de sereias talvez fossem apenas reflexos distorcidos daquilo que a humanidade tem medo de aceitar: o coração canta. Mas nem sempre da forma que o mundo compreende.

Você sabe o que significa ter um nome unissex? Não se preocupe, eu explico: é carregar no peito o som de uma pergunta sem resposta. É ser chamado de erro, quando, na verdade, você é uma estrela-do-mar. É ouvir o próprio nome e não saber se ele foi dito como um abraço ou um insulto. É viver entre mundos completamente diferentes, como quem cresceu cercado de espelhos e tenta descobrir qual deles reflete o próprio espírito.

Meu nome é Ariéll. Sim, com acento e dois L’s. A grafia certa sempre foi um detalhe importante para mim, talvez porque passei a vida inteira sendo chamado de tudo, menos pelo meu nome. Talvez porque cresci em uma cidade onde meu nome era sempre lido como ruído, e jamais como uma canção.

Essa não é uma história qualquer. Não é aquela que contaram nos filmes, nem a que está escondida nos livros coloridos de contos de fadas que os pais leem para os seus filhos antes de apagarem as luzes. Essa também não é a história da pequena sereia Ariel, aquela que deixou seu lar em busca do verdadeiro amor. Essa é a minha história. Não a história real, mas a história que simboliza toda a violência e dor psicológica que sofri durante os meus 19 anos de vida. Essa é a história de como eu morri.

Não, não espere um final feliz nos moldes tradicionais. Eu não calcei um sapatinho de cristal, não cantei para encontrar o amor da minha vida e, principalmente, eu nunca fui uma sereia. Esse foi o retrato que fizeram de mim desde que me entendo por gente: “sereia”, “princesinha”, “bicha louca”, “boiola”, “viadinho”, “maricão”, “a Ariel”… Me deram todos esses nomes e mais, como se as palavras pudessem me diminuir, me humilhar, me transformar, me apagar.

“O inferno está vazio, e todos os demônios estão aqui.” – Ariel (Ato I, Cena II), A Tempestade, William Shakespeare.

Mas eu nunca fui uma sereia. Eu sou um tritão. E não fui até a superfície por um príncipe. Fui por mim. Por liberdade. Por autodescoberta. Por amor-próprio. Por sobrevivência. Por independência.

Me permita te fazer mais uma pergunta, caro leitor, daquelas que parecem simples, mas que abrem portais para mundos inexplorados: você sabe o que é um tritão? Não, não é só o oposto de uma sereia. É um ser feito de contrastes: tempestade e calmaria, sol e lua, força e ternura, sal e sangue. É alguém que aprendeu a viver nas profundezas do oceano, mesmo sendo feito de luz. Um tritão é uma cantiga que sobreviveu. E este texto… este texto representa a minha voz, que por muito tempo foi silenciada. Não apenas pela sociedade, mas por mim mesmo.

Meu pai, Eric, morreu cedo, afogado em um naufrágio repentino.

Minha mãe se chamava Ariel, e foi em sua homenagem que recebi esse nome. Meus pais, no entanto, decidiram escrevê-lo de um jeito diferente, com a esperança de evitar que me confundissem com ela. Sim, aquela mesma que as histórias tentam emoldurar em um “felizes para sempre”. Mas não adiantou: sofri bullying do mesmo modo. O que ninguém sabia é que, assim como ela, eu também carregava tempestades e calmarias dentro do coração. A Ariel real não trocou sua voz por um príncipe. Ela a entregou ao mundo em nome da liberdade. Ela foi tormenta e abrigo, bravura e doçura, coroa e rebeldia.

Mas, quando o Conselho das Sereias descobriu que ela havia gerado um filho como eu, com uma cauda de todas as cores que o reino tentava esconder, eles não a perdoaram. Ela definhou em silêncio, como as ondas que morrem antes de tocar a areia. E eu? Fui banido. Exilado. Arrancado da minha casa no meio de uma noite de eclipse lunar e jogado à superfície como se fosse lixo. Disseram que assim eu me tornaria humano. Mas tudo o que eu me tornei foi invisível. Invisível para a minha ancestralidade e para o meu amor.

Minha irmã mais nova, Melody, nasceu sem cauda. Ela dizia que o mar não a queria, mas eu sempre soube que ele apenas esperava o momento certo para chamá-la. Ela, assim como eu, era tanto filha da superfície quanto do mar.

E eu… eu era filho do abismo: nasci com uma cauda diferente de tudo o que já foi visto. O Conselho me escondeu numa cidade afastada, longe de Atlântida. Diziam que era para me proteger. Mas, no fundo, era só mais uma forma de silenciar o que eu era.

Minha cauda tinha todas as cores do arco-íris, e além: vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul, roxo, rosa, preto, branco, marrom, cinza. Todas as cores do mundo. Todas as versões possíveis de mim. O povo dizia que era feitiçaria, que se tratava de uma maldição lançada pelas irmãs Úrsula e Morgana, as bruxas do mar, em um ato de vingança contra os meus pais, que as haviam derrotado anos atrás. Mas era apenas um presente dado a mim pelo oceano e pelas estrelas.

E, mesmo assim, as pessoas e as sereias me chamaram de aberração. Me ensinaram que cantar era perigoso. Que dançar era o pior dos pecados. Que amar era uma doença. Eles queriam me silenciar. Eu não tinha permissão para me expressar. E, durante muito tempo… conseguiram.

Se você achou pesado proibirem uma criança de cantar e dançar, saiba: esse foi o menor dos castigos. Quando a sociedade me via brincando com as bonecas das minhas amigas, eu era trancafiado no calabouço da vergonha. Um quarto escuro, sem janela, sem som, onde diziam que eu precisava “pensar melhor sobre quem eu era”. Mas não era uma reflexão, era punição. Era tortura emocional disfarçada de correção. Era o começo do exílio do meu espírito.

Lembram que eu disse que essa é a história de como eu morri? Mas essa história não termina com o meu silêncio. Essa também é a história de como eu renasci: mais forte. Mais fiel ao meu coração. Mais eu. E, se você está lendo isso, é porque chegou a hora de contar o que realmente aconteceu. A hora de revelar o motivo do por que nunca apareci na história original de A Pequena Sereia. Debaixo d’água. Fora das mentiras. Dentro da minha alma. Cante comigo, prometo não te puxar para o fundo do mar:

“Sinto muito, o velho Ariéll não pode atender o telefone agora

Por que?

Oh, porque ele está morto!

Eu fiquei mais inteligente, fiquei mais forte com o passar do tempo

Querido, eu me levantei dos mortos, faço isto o tempo todo

Tenho uma lista de nomes e o seu está em vermelho, sublinhado

O mundo gira, outro dia, outro drama

Tudo o que eu penso é no karma

O que é de vocês está guardado.”

– Taylor Swift (Look What You Made Me Do)/Letra adaptada.

Diário de bordo: Reino Costeiro de Atlântida, costa sul da Europa. 1855.

Querido Ariéll,

Seja bem-vindo à sua primeira sessão de terapia, onde, enfim, você vai ser escutado de verdade. Mas não com os ouvidos, e sim com a alma.

Pode se acomodar, como você fazia nas cadeiras frias dos consultórios que frequentou ao longo da infância e da adolescência. Ao todo, foram necessárias três psicólogas: duas entre os seus sete e dez anos, e a última entre os seus quatorze e dezesseis anos.

Aqui, não haverá perguntas invasivas. Não há pressa para se curar, só há espaço para você existir por inteiro. Você me escreveu pela primeira vez quando ninguém mais te ouvia. E eu respondi. Porque as palavras têm poder.

“Palavras na minha não tão humilde opinião, são nossa inesgotável fonte de magia. Capazes de ferir e de curar.” – Alvo Dumbledore, em Harry Potter e as Relíquias da Morte.

E a sua dor tem voz. Eu sou seu diário de bordo, mas também sou sua bússola mágica, sua constelação em forma de páginas. Um presente, não de um terapeuta, nem de um familiar, mas da própria Yemanjá, deusa africana dos oceanos, que me encantou com a tinta feita do sal das suas lágrimas. Desde então, cada vez que você me escreve, uma parte sua é devolvida a você mesmo.

Você precisa se lembrar de como veio parar aqui, na superfície. Precisa encarar os desastres naturais que causou, e que, no fundo, também te salvaram. Porque tritões e sereias não são apenas lendas para crianças dormirem ou para assustar marinheiros novatos: são criaturas que carregam dentro de si o poder de controlar as forças da natureza.

Os incêndios: o dia em que você disse “não”. O dia em que as palavras dos seus agressores não colaram mais na sua pele. Você queimou os rótulos que te deram. E, das cinzas, renasceu.

Os terremotos: a primeira vez em que seu mundo ruiu por dentro. A traição dos “amigos”. O abandono. As frases ditas em voz baixa pelos corredores da escola, que tremem mais do que gritos. Aquele momento em que o chão se partiu ao meio, e levou parte de você junto.

As avalanches: não foram um evento isolado. Foram os acúmulos: os olhares, os apelidos, os “é só uma brincadeira”, os “você é sensível demais, precisa relaxar”. Tudo isso foi descongelando devagar, dia após dia… até esmagar você.

Os tsunamis e enchentes: o seu pedido de socorro mais verdadeiro. Quando você não aguentou mais. Quando você explodiu em arte, em confissão, em dor. E o mundo tentou afogar sua voz de novo, como se fosse perigosa demais para ser ouvida.

Os furacões: os ciclos tóxicos que não terminavam. As promessas de mudança que nunca se transformaram em ação. O “olho do furacão”, onde tudo parecia ser um porto-seguro, até o caos voltar. E você? Estava preso, girando no centro da tempestade.

Você chorou tanto que inundou o Reino da Superfície. Gritou tanto que os peixes se calaram. Você perdeu a conta de quantas vezes tentou esconder as próprias lágrimas com a água que caía do chuveiro. Como se fosse possível enganar o coração. Como se o sal da tristeza pudesse ser lavado com água morna e shampoo barato. E, quando finalmente tentou conversar com o Conselho das Sereias, eles disseram: “Vamos até as bruxas do mar, elas podem te dar outra cauda… Porque, se você continuar desse jeito, insistindo na sua ‘diferença’, sua vida só vai afundar ainda mais na lama movediça. E ninguém será capaz de te salvar.“

Mas você nunca quis outra cauda. Você não queria se esconder. Queria viver. Queria ser inteiro. E por isso mesmo, eles te baniram. Sem aviso prévio, te lançaram em terra firme como quem descarta um artefato defeituoso, uma falha, um erro técnico, uma aberração que precisava ser esquecida. Mas não foi só isso. Eles te usaram. Te ofereceram como sacrifício. Como uma oferenda em um ritual ancestral do fundo do oceano, para que os deuses antigos abençoassem o reinado regencial deles, uma ditadura disfarçada de necessidade, já que o rei e a rainha haviam falecido, e seus filhos eram jovens demais para assumir o trono. Te exilaram para manter a aparência de ordem, como se a tua dor fosse o preço necessário para sustentarem o próprio poder.

Foi numa noite de eclipse, quando a lua de sangue pintava o mar de vermelho. Eles te deixaram secar sob aquele céu, esperando que a sua magia evaporasse. Mas ela não evaporou. Ela adormeceu. Agora, você está em uma expedição para redescobrir o caminho de volta para Atlântida. Mas talvez, Ariéll… talvez Atlântida nunca tenha desaparecido realmente. Talvez ela sempre tenha estado aí dentro, entre os escombros do seu silêncio e as batidas apressadas do seu coração. Porque voltar para casa nem sempre é encontrar um lugar para repousar…

Às vezes, é se encontrar. Às vezes, é se olhar com olhos que ninguém te ensinou a usar. Às vezes, é acolher todas as suas versões e chamá-las de verdade. Às vezes, é abraçar a dor que te moldou: cantando e dançando com ela. Às vezes, é deixar de sobreviver… e começar a viver. Às vezes, é perceber que o lar sempre foi o seu próprio corpo.

Com carinho,

Teu diário de bordo encantado. Feito de sal, magia e pedaços do teu próprio coração.

Parte 1 – Exílio: O Reino da Superfície

O que acontece quando o sistema que deveria te proteger se vira contra você?

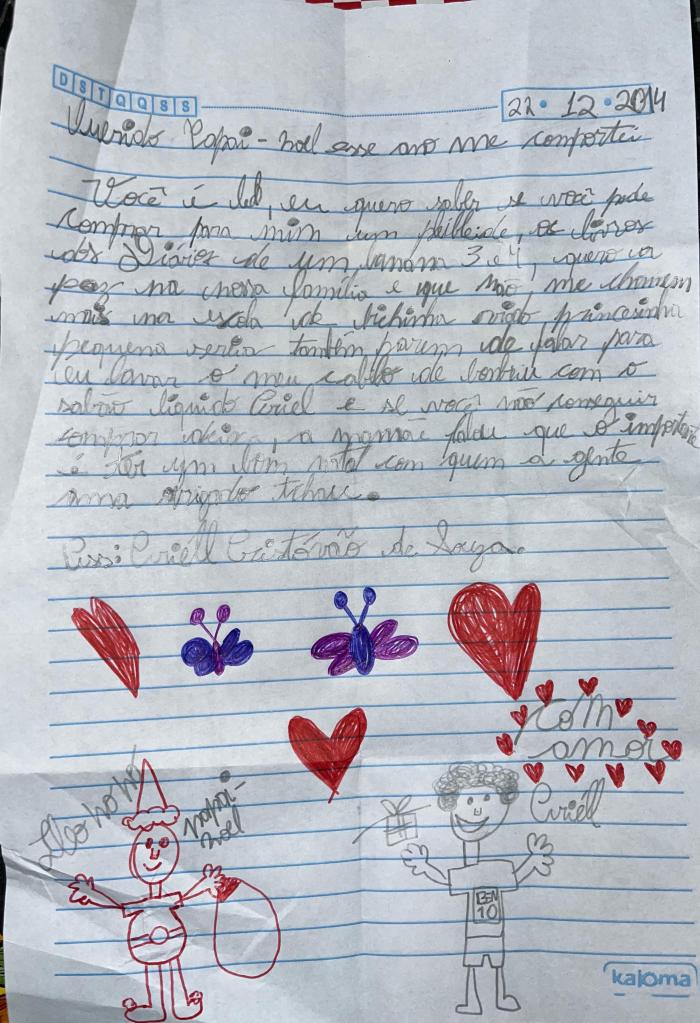

Eu tinha apenas 9 anos quando a situação que vou descrever a seguir aconteceu, há dez anos, quando a inocência ainda morava no meu olhar. Eu estava na aula de história, no quarto ano do ensino fundamental. A professora falava sobre as Grandes Navegações, em 1400, sobre mapas antigos que continham figuras de monstros marinhos e criaturas fantásticas que os marinheiros diziam ter visto. Então, levantei a mão, com o coração transbordando de inocência, e perguntei:

“Mas… onde vivem as sereias, prof?”

A sala inteira riu. Ela também. “Ai, Ariéll… cresça. Não vai me dizer que você ainda acredita no Papai Noel? No Coelhinho da Páscoa? Você sabe que são os seus pais que colocam o dinheiro debaixo do travesseiro em troca do seu dente de leite, e não uma fada, né?” – disse em voz alta, tentando parecer divertida, mas o deboche escapava pelas entrelinhas.

E, como em um coral desafinado, a turma repetiu: “Cresce, Ariéll!”, “Para de sonhar acordado!”, “Isso é coisa de menina!”.

Naquele momento, algo em mim se partiu, e ninguém percebeu que, por muito pouco, eu não chorei ali mesmo. Eu sentava na primeira carteira, colado ao quadro, e podia sentir os olhares de julgamento queimarem minha nuca. Algo dentro de mim disse: “Espera até chegar em casa, Ari, por favor!” A professora seguiu explicando o conteúdo como se nada tivesse acontecido, sem sequer me pedir desculpas por ter me feito virar adulto bem antes que minha barba começasse a nascer no meu rosto.

“Se as crianças pararem de acreditar, tudo o que os guardiões dos sonhos protegem – o encanto, a esperança, o amor… tudo isso desaparece. Não restará nada além do medo, da escuridão e dos pesadelos que eu crio. Eu até diria: ‘Durma bem. Tenha bons sonhos.’ Mas não sobrou nenhum…” – Bicho Papão, em A Origem dos Guardiões.

“Nossa estrelinha… Você deixa de acreditar na lua quando o sol aparece? Então, por acaso, você deixa de acreditar no sol quando o céu está nublado? Não, né?! Eu prometo que você vai ficar bem. A gente sempre esteve aqui por você e sempre vai estar no seu coração. Só precisa continuar acreditando em nós.” – Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Fada do Dente, Sandman e Jack Frost; em A Origem dos Guardiões.

Talvez ela nem se lembre daquelas palavras. Talvez ache que foi só uma piada boba, um momento qualquer, uma aula comum entre tantas outras. Mas o meu corpo lembra. Meu coração lembra. Minha mente, minha alma… cada célula do meu ser guarda aquele dia como uma cicatriz que se recusa a desaparecer. Porque a vítima nunca esquece: as palavras erradas se infiltram nela como espinhos venenosos invisíveis, rachando seu espírito em milhares de pedaços silenciosos. O que para ela foi facilmente esquecido, para mim foi apenas o início do meu autoisolamento. Esse trauma… eu nunca vou ser capaz de esquecer, infelizmente. E tudo em que eu conseguia pensar, naquele momento, era: “Puxa vida… não são nem oito horas da manhã.” Como alguém pode ser capaz de destruir um mundo inteiro antes mesmo do sinal para o recreio tocar?

Mas aquela não foi a primeira e nem a última vez que o sistema falhou comigo. No ano seguinte, na quinta série, em 2016, outras feridas invisíveis começaram a surgir, agora, no mundo digital.

Ganhei meu primeiro celular naquele ano, acho que eu fui um dos últimos da turma a ter um. Era um Galaxy J2. Mal sabia eu que, às vezes, o que nos conecta com o mundo também pode nos ferir.

Assim que fui adicionado ao grupo da sala, no Facebook Messenger, pela minha melhor amiga, um garoto da turma digitou: “Aff, por que adicionasse o viado no grupo?”

Eu estava dormindo, inocente, sonhando com a minha cauda, tão forte que me levava de um extremo do mundo para o outro em questão de segundos, na velocidade da luz, enquanto meu nome virava piada nas mãos de quem não sabia o peso que uma palavra pode carregar.

Mas quem viu aquela mensagem não fui eu, foi a minha mãe. Ela vigiava meu celular com o cuidado de quem sabe que o mundo é cruel demais com crianças que ousam ser diferentes. (Sim, os pais devem acompanhar o uso do celular dos filhos menores, respeitando à autonomia deles, é claro, mas sempre prestando muita atenção.)

Ela respondeu aquela mensagem no grupo, com a adrenalina e a força que só as mães sabem usar: “Sou a mãe do Ariéll. O nome dele é Ariéll, e não ‘viado’. Você gostaria de ser chamado assim? Vou mostrar essa mensagem aos seus pais.” Logo depois, o menino me removeu do grupo, como se eu fosse o problema.

Quando acordei e minha mãe me contou o que tinha acontecido, chorei no colo dela. Chorei não só pelo que digitaram, mas por sentir o peso do silêncio da maioria dos meus colegas de turma. Perdi a conta de quantas vezes chorei lendo aquelas mensagens no grupo… Quase todos ficaram calados, menos ela. Minha melhor amiga, que me colocou no grupo, foi a única da turma a me defender. Só ela e a minha mãe disseram, com coragem: “Já chega!”

No dia seguinte, minha mãe foi até a direção com uma lista. Uma lista com os nomes daqueles que me machucavam em silêncio todos os dias. Havia uma fila na porta da sala da diretora. Não era por causa da merenda do recreio. Era porque, pela primeira vez, alguém estava exigindo que o respeito deixasse de ser opcional.

Eu não fui alvo de perfis anônimos, montagens de fotos ou páginas de ódio. Mas o cyberbullying não precisa disso para machucar. Às vezes, uma única mensagem de texto, um áudio ou até mesmo um emoji em um grupo de WhatsApp pode se tornar uma cicatriz invisível. Hoje, penso em quantas outras crianças estão sofrendo caladas nesse exato momento. Quantas dormem achando que a vida delas é o problema. Quantas ainda esperam que alguém diga: “O nome dele é Siclano de Tal.” Torço para que o mundo aprenda a escutar os sinais, antes que o silêncio vire tragédia.

Achei que o pior havia passado. Mas eu estava enganado.

Um dia, depois da aula de educação física, corremos pelos corredores da escola antes do sinal bater só para dar um abraço na minha tia, que era professora alfabetizadora do primeiro ano. Todo mundo que passava por ela cultivava um carinho eterno. Ríamos, suados e ainda sem fôlego. Foi aí que aconteceu: eu soltei um pum, silencioso, mas fatal. E, no impulso infantil de fazer graça, brinquei com os meus amigos: “Gente, fecha o nariz porque eu soltei uma bomba fedorenta.” Todos riram. Era só isso. Uma piada boba entre crianças.

Mas uma das meninas que fazia bullying comigo, filha de um daqueles pais que acham que seus filhos são perfeitos demais para cometer erros, viu ali uma oportunidade. A brecha perfeita (na cabeça dela). Correu até a professora da nossa sala para contar o ocorrido como se eu tivesse cometido um crime.

E foi então que o sistema, mais uma vez, me virou as costas. A professora me chamou de canto e disse, com o rosto carregado de desprezo: “Ah, Ariéll… Me contaram a brincadeira que você fez com os seus colegas… A partir de agora, eu não quero mais te ouvir reclamar que estão praticando bullying com você.”

Pronto. Bastou aquele jogo de palavras para que o pesadelo recomeçasse.

Até hoje me pergunto: como alguém conseguiu comparar o racismo e a homofobia que eu sofria com um acidente intestinal? Com uma brincadeira espontânea entre crianças… Como uma educadora foi capaz de olhar para a criança frágil que eu era, um tritão exausto, que tentava rir para não chorar, e ainda assim escolher negligenciar a minha dor? Como alguém pode escolher passar a mão na cabeça do agressor e colocar a culpa na vítima?

Essa frase ficou gravada como a tinta de uma canetinha permanente queimando na minha pele: “Não quero mais te ouvir reclamar.” Mas a minha alma continuava gritando.

E eu fico pensando: quantas outras crianças foram marginalizadas pelo sistema público de ensino… e se calaram? Quantas ainda vão sofrer, até que alguém enxergue nossos monstros, e nos ajude a enfrentá-los de verdade? Se já foi difícil crescer dentro de escolas públicas, onde um percentual significativo de alunos relatou se sentir humilhado por colegas, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) de 2019, um levantamento do IBGE que investiga as condições de vida de estudantes do 9º ano, eu não ouso imaginar como teria sido se tivéssemos estudado em uma escola particular. Porque ali, onde os muros são mais altos, os olhares mascarados de boas maneiras, o preconceito é servido com talheres de prata, e mantido como uma herança elitista passada de geração em geração, a prevalência de alunos que relataram ter sofrido bullying foi maior: 23,2% em escolas particulares, contra 19,8% em escolas públicas. Já a prática de bullying, ou seja, alunos que declararam ter cometido bullying, foi de 6,3% em escolas públicas e 5,2% em particulares. Mas talvez o problema nunca tenha sido o tipo de escola, e sim a forma como a diferença é tratada dentro delas.

O mar estava agitado naquela manhã, não por uma tempestade, mas por aquilo que crescia dentro de mim.

Aos sete anos, eu era herdeiro de um trono que nunca me foi oferecido. Eu aprendi que até mesmo as marés têm segredos que se recusam a contar.

Dizem que o mar guarda as histórias que o mundo tenta esquecer. Se isso for verdade, então a minha foi lançada às profundezas muito antes de eu aprender a nadar.

Fui criado longe de Atlântida. Me esconderam em uma vila do interior, esquecida pelo oceano, cercada por montanhas geladas gigantescas e campos silenciosos. Um lugar onde todos os rostos pareciam feitos da mesma argila: pálidos, duros, cobertos por uma camada de neve que não derretia nem sob o sol mais quente. Diziam que ali eu estaria seguro. Mas esqueceram de me avisar que segurança não é sinônimo de acolhimento.

Antes de ser lançado à superfície, olhei para trás uma última vez. Melody estava na sacada do castelo, os olhos marejados, mordendo a boca para conter seu grito de dor. Ela não disse nada. Não precisava, era como se pudéssemos ler a mente um do outro. Mas, quando a correnteza começou a me levar, ela se ajoelhou na beira da sacada, colocou a mão sobre o coração e sussurrou, sem voz, só com os lábios: “Se cuida, maninho… A gente ainda vai voltar a cantar juntos.” Eu não soube se era uma promessa ou uma despedida. Mas guardei aquilo como quem guarda uma pérola viva dentro do peito.

A cidade onde cresci era feita de porcelana: branca, frágil e prestes a se quebrar ao menor toque de diferença. E eu? Eu era o estilhaço colorido no meio daquele cenário. A rachadura que eles tentavam esconder. Nasci com uma cauda como nenhuma outra. Um arco-íris vivo dançando sob as águas:

Vermelho como a raiva;

Laranja como meus sonhos despedaçados;

Amarelo como a alegria em explorar um mundo novo;

Verde como as árvores do campo;

Ciano como a cor que todos esquecem, mas sem a qual o arco-íris nunca estaria completo;

Azul como as ondas do mar;

Roxo como o mistério mágico de um amanhã incerto;

Rosa como a paixão adormecida;

Marrom como a mãe Terra;

Preto como as noites em que chorei calado, sozinho;

Branco como o vazio das minhas lembranças roubadas;

E cinza como os dias que se repetiam.

Diziam que eram cores demais. Diziam que não era natural. Diziam que era uma aberração. E eu tentava ver beleza nela. Mas os olhares ao meu redor me diziam o contrário. Diziam que eu estava errado. Cresci sem entender minhas próprias escamas. Sem compreender o que significava carregar o sangue da minha mãe, que vinha do fundo mais escuro do oceano, com a luz refletida das estrelas, e do meu pai, que vinha da superfície clara e ensolarada. No meio de dois mundos, eu era chamado de nada. “Café com leite”, “Mulatinho”, “Macaco”, “Napolitano”, “Mestiço” – era o que diziam. Com os olhos, com os gestos, com as palavras afiadas como arpões.

Pouco tempo depois, descobri que aquela palavra – mulato – vinha da comparação com um animal híbrido: a mula, nascida do cruzamento entre um cavalo e um jumento. Era isso que queriam dizer quando me chamavam assim: que eu era um erro genético que não deveria existir. Mas essa palavra não era só uma ofensa escondida atrás do costume: era parte de um sistema cruel de hierarquia racial, criado durante a escravidão, que classificava os corpos pela cor da pele como se fossem degraus de uma escada onde quanto mais claro, mais “aceitável” se tornava, e quanto mais escuro, mais indesejado. Era o racismo estrutural travestido de linguagem. Ainda hoje, ela é usada sem pensar, como se não doesse. Mas dói. Porque cada vez que ela é repetida, ecoa a violência da história escravista que tentou apagar a beleza das misturas, das fronteiras, dos corpos que não se encaixam. Eu não sou mula. Não sou híbrido. Não sou um erro. Sou herdeiro de dois mundos, e carrego nas veias o oceano inteiro.

E mesmo quando o silêncio era o meu companheiro mais fiel, havia algo que doía muito mais: me sentia como se fosse “nem tão branco para ser aceito, nem tão preto para ser ouvido.” Ninguém precisou dizer essas palavras em voz alta. Meu corpo já tinha aprendido a lê-las nos espaços em que não cabia por inteiro.

O que se pode fazer quando até a sua própria comunidade dá um passo para trás, hesitante, se perguntando se vale a pena lutar por alguém que carrega 50% de traços brancos no rosto, mesmo quando a alma inteira carrega o peso de séculos de opressão?

O que acontece quando sua negritude é descoberta tarde demais, não por escolha, mas por apagamento? Quando você cresce acreditando que “é só moreno”, “tá bronzeado”, “é o sol que te queimou”, até que, um dia, a verdade explode no peito como a bateria de uma escola de samba chamando para o desfile de abertura do Carnaval: você é negro, sim, negro de pele clara. E não, eu não tenho vergonha disso. Mas te disseram que não. Te esconderam de si mesmo. E agora, você tenta recuperar o que foi arrancado antes mesmo de aprender a nomear sua identidade.

Caçoavam dos detalhes mais bonitos que me tornavam quem eu sou. A primeira vez que sofri racismo eu tinha 7 anos e estava no 2ª ano do ensino fundamental, voltando da escola no ônibus. Eu estava distraído, brincando com minhas miniaturas das princesas da Disney junto com a minha amiga, quando um garoto do quinto ano, bem maior que eu, apontou para o meu cabelo e gritou: “Sai pra lá com esse cabelo de bombril cheio de piolhos!” Todos riram. Eu não entendi direito. Só lembro de ter encolhido no banco e desejado que o ônibus sumisse comigo. Lembro como se fosse ontem.

Depois vieram outros insultos: “Seu esqueleto cheio de veia saltada”, “Vai se lavar com o sabão líquido Ariel”, “ Engrossa essa voz fina, agora!”, “Não bastava nascer negro, tinha que ser gay também”. Me chamavam de “sereia”, como se isso fosse uma ofensa. Como se minha existência tivesse sido escrita errada no livro da vida.

“Cuidado, não toquem nele, tá infestado de germes! Corram!”, sussurravam pelos corredores. Apagavam as luzes da sala para dizer que só conseguiam enxergar meus dentes. Riam. Gargalhavam como se eu fosse uma piada, mas cada risada que proferiram contra mim era uma corda invisível apertando meu pescoço.

Proibiram meu canto. Censuraram minha dança. Cada vez que eu movia o corpo com graça, os olhares se transformavam em lâminas, afiadas como os dentes de um Kraken. Cada vez que minha voz assumia um tom mais doce, me empurravam de volta para o fundo do armário onde diziam que eu devia morar.

E então veio o toque. As mãos dos colegas: invasivas, pesadas, batendo na minha bunda em festas, rindo alto, sempre com o mesmo papo furado, dizendo que era apenas uma brincadeira. Estavam bêbados, claro, mas isso não justificava o assédio. “Se ele é gay, deve gostar.” Nunca pediram desculpas. Nunca perguntaram se doía. E doía. Doía na alma. Eu chegava em casa e me lavava até minha pele sangrar. Eu me sentia podre por dentro. Eles achavam que meu corpo era um parque de diversões, onde qualquer peixe podia brincar. Mas não era. Era um templo sagrado. E cada batida na porta era uma profanação.

Também não gosto que encostem no meu cabelo. Sim, ele pode ser diferente do de vocês, mais crespo, mais cheio, mais livre, mas isso não dá a ninguém o direito de passar a mão nele como se fosse propriedade pública, como se fosse algo exótico, como se eu devesse agradecer por esse tipo de invasão disfarçada de curiosidade.

Vale ressaltar: Não importa o reino, consentimento sempre será lei. Minha cauda, minhas regras. Até mesmo as ondas sabem recuar… Não é não! Respeite!

Me afastei de mim mesmo. Comecei a falar mais baixo. A andar mais reto, mais rápido, de cabeça baixa quando falavam comigo. A esconder minha cauda sob roupas que me apertavam. Tentaram apagar o meu arco-íris pessoal e, por muito tempo, conseguiram. Mas ele ainda brilhava. Fraco, escondido, sufocado. Mas vivo. Até hoje, não escutei um pedido de desculpas sinceras. Apenas um: “A gente estava certo esse tempo todo. Você virou viado no final das contas.”

Virar viado? Ninguém “vira” viado. Viado não é a fase final de um videogame. Não é um estilo revolucionário de moda. Não é um castigo divino ou uma praga infernal. Viado, com “i”, não faz parte do dicionário da língua portuguesa brasileira. “Viado” se escreve com “e” e é um animal. Eu não sou um animal. Eu sou humano, um tritão humano. A única coisa que virei foi a página do livro da minha vida. Virei a cabeça para cima, abri o peito para alçar voo contra as rajadas de vento de preconceito e transformei a minha vergonha em coragem. Uma pessoa não vira viado, ela aprende a escutar o próprio coração. Ela aprende a entender o seu amor. Nenhum de vocês estava certo naquela época. E continuam não estando. Onde estava a humanidade de vocês? Onde estava o cuidado de vocês em não arrancar uma criança do armário antes mesmo dela saber o que era o amor? Antes mesmo dela saber quem era? Antes mesmo dela ter bagagem o suficiente para nadar sozinha?

Usar a palavra “viado” como se fosse xingamento é um dos primeiros atos de violência social que a gente aprende a engolir ainda na infância. Mas, cada vez que essa palavra é cuspida dentro das escolas, nas ruas, nos ambientes de trabalho e lazer, ela não fere só a mim, fere o mundo. Porque, quando o amor vira motivo de desprezo, é a esperança que começa a sangrar. Quando a diversidade é zombada, a humanidade apodrece. E a cada piada, a cada sussurro, a cada risadinha abafada… vocês semeiam mais intolerância do que podem controlar. Vocês me jogaram no mar para ser engolido pelas profundezas, achando que eu ia me afogar, porque sabiam que eu não sei nadar. Mas eu aprendi a respirar até debaixo da ignorância de vocês.

“Ninguém pode ser autenticamente humano enquanto impede que outros também o sejam.” – Paulo Freire.

Amigos de verdade não te puxam para o fundo do mar.

Amigos de verdade são botes salva-vidas quando você cai em alto-mar.

Amigos de verdade te ensinam a nadar quando você está se afogando.

Amigos de verdade são faróis em meio à tempestade.

Eu não preciso citar nomes. Se vocês estão lendo isso, sabem que esse texto foi escrito por causa de vocês. Mas que fique claro: esse texto não é para vocês. Isso foi o que vocês me fizeram acreditar por muito tempo, sem que eu questionasse. Mas isso, assim como eu, mudou! Esse texto é para mim. É para todas as pessoas que se recusaram a calar suas vozes diante da opressão. É para quem ousa cantar contra a melodia desafinada do sistema. É para quem ousa amar em um mundo que tenta transformar o amor em arma de ódio. E para todos aqueles que escolheram não diminuir seus corações para caber em espaços que nunca foram feitos para eles.

Desejo que a verdade dos meus irmãos e irmãs de cauda ecoe como canções eternas em mar aberto. Vocês nunca me pediram perdão, não com o coração. Mas querem saber? Eu não preciso do perdão de vocês para continuar cantando. Porque a minha voz não nasceu para agradar ninguém, ela nasceu para simplesmente existir. E, para o caso de suas consciências pesarem ao final dessa epopeia, saibam que eu os perdoo, mesmo sem um pedido de desculpas oficial.

Parte 2 – O naufrágio: Meu coração a bordo do Titanic

Você já tentou nadar com uma âncora presa ao peito desde o instante em que nasceu? Você já ficou preso num looping na juventude, se perguntando se algum dia seria feliz de verdade? Já se olhou no espelho durante uma crise da síndrome do impostor e disse a si mesmo que era um fracassado, porque não acreditava que algo que fizesse daria certo?

“Eu tenho essa coisa de ficar mais velho, mas nunca mais sábio

Meias-noites se tornam as minhas tardes

Quando minha depressão resolve trabalhar no turno da noite

Todas as pessoas que eu ignorei ficam paradas na sala

Eu não deveria estar tomando conta da minha vida sozinho

Elas vêm com preços e vícios

Eu acabo em crise (um conto tão antigo quanto o tempo)

Eu acordo gritando depois de sonhar

Que um dia vou ver todos que amo irem embora

Porque cansaram da minha conspiração

E a vida perderá todo o sentido (pela última vez)

Sou eu, oi, eu sou o problema, sou eu

Na hora do chá, todos concordam

Vou olhar diretamente para o sol, mas nunca para o espelho

Deve ser exaustivo sempre torcer pelo anti-herói

Às vezes, eu sinto como se todo mundo fosse sexy

E eu sou um monstro na montanha

Grande demais para socializar, lentamente cambaleando em direção a cidade

Perfurado no coração, mas nunca morto”

– Taylor Swift (Anti-Hero)/Letra adaptada.

As crises começaram como brisas. Leves, no cabelo ao entardecer do dia, quase imperceptíveis, como aquelas ondas que apenas batem de leve nos tornozelos e somem. Mas, aos poucos, foram se tornando tsunamis:

- Formigamento nas mãos;

- Coração acelerado;

- Insônia;

- Músculos gritando de dor e cansaço;

- Suor frio;

- Uma faca invisível sendo cravada na cabeça;

- Zumbido nos ouvidos;

- Tontura de deixar as pernas bambas;

- Um nó na garganta que não desatava por nada e prendia minha voz nas profundezas mais escuras do meu ser;

- Pânico desenfreado;

- Pesadelos eternos.

O mar dentro de mim ficou revoltado. Eu estava me afogando em mim mesmo: não conseguia respirar. Não conseguia me mexer. Como se eu tivesse olhado fundo demais nos olhos da Medusa. Eu chorava e vomitava a mesma coisa: tudo o que eu não podia ser.

A música, que antes crescia fácil entre os meus lábios, virou silêncio. O corpo, que antes dançava com a correnteza, virou estátua. As palavras, que antes jorravam como cachoeiras, secaram. Me tornei ausente até de mim mesmo. Estava à deriva em mar aberto, sem bússola, sem farol, sem rumo. Tentei me anestesiar, tentei desligar meus sentimentos para não sentir mais nada. Mas eu não sou um vampiro de The Vampire Diaries. Sou humano. Um tritão humano. E eu sentia tudo.

Cortei e alisei meu cabelo, tentando torná-lo “mais aceitável”, “mais discreto”, “menos escandaloso”. Mudei minha forma de nadar. “Olha, ele virou modelo! Tá rebolando a bunda pra andar…” diziam, como se eu fosse um show de stand-up gratuito. Apaguei meu brilho interior, estrela por estrela. Como se cada tentativa de me encaixar apagasse um pedaço da minha alma. E, no desespero de ser amado, aceitei o que não devia. Assinei contratos invisíveis com o sistema. Jurei que me comportaria. Que falaria baixinho. Que esconderia minha verdade. Prometi que seria o tritão perfeito… Ou, pelo menos, invisível o suficiente para não ser percebido. Para não incomodar.

“Se você for menos você, eles não terão motivos para rir de você. Talvez eles riam com você. Mas, para isso acontecer, você tem que arrancar o seu coração e trancá-lo dentro de uma concha”.

Mas eu não fui feito pra caber em moldes. Fui feito do mar, da terra, das estrelas. Divergente. Indomável. Sem forma única. Me sujei um dia com a tinta de lula da minha caneta e… voltaram a me enxergar. Os cavalos-marinhos, que são fofoqueiros natos, dizem por aí que a tinta de lula tem propriedades mágicas: capaz de reescrever a realidade como a conhecemos e de revelar o oculto.

E foi então que aconteceu. A dor chegou ao ápice. O silêncio me rasgava por dentro. Eu já não era mais eu. Eu era a escória. Eu era o resto. As sobras que ninguém queria. O que deixaram para trás, para morrer sozinho. E ali, no fundo mais escuro do oceano, sem ninguém por perto, fiz o impensável: Com as unhas, arranquei a minha própria cauda.

A carne rasgou. O sangue se espalhou como tinta na água. E, quando fiz isso, comecei a enxergar o mundo em tons de cinza. O grito que não saiu da minha boca ecoou apenas dentro de mim. Pintei minhas unhas com o vermelho do meu sangue, tentando encontrar alguma cor no mundo. Perdi minha voz. Perdi meu brilho. Perdi a minha cor, que havia acabado de descobrir. Perdi o trono que nunca deixaram que eu assumisse. E eu afundei.

“Jogue-me no oceano com meus antepassados que pularam dos navios, porque sabiam que a morte era melhor do que a escravidão.” – Pantera Negra.

Afundei como um navio condenado. Sem âncora alguma para me salvar. Eu era a reencarnação do Titanic. Com todas as minhas versões se debatendo e implorando por socorro. Mas sem ninguém ouvindo. Porque ninguém escuta o canto de um tritão que já se calou por dentro. Ninguém quer escutar o canto de um tritão que tem vergonha da própria voz. Mesmo assim… cantei. Cantei para as estrelas cadentes, em um último pedido:

“Eu seria descolado

Toda conquista que eu alcançasse faria você me achar ainda mais foda

Eu seria um líder destemido

Quando todo mundo respeita você

Como é isso?

Eu estou tão cansado de correr o mais rápido que consigo

Imaginando se eu chegaria lá mais rápido se eu fosse um homem branco e hétero

E estou cansado deles vindo atrás de mim de novo

Eu seria o cara

Eles diriam que eu me esforcei, que foquei no trabalho

Eles não iriam balançar a cabeça e questionar o quanto eu mereço isso

E eles brindariam a mim.”

– Taylor Swift (The Man)/Letra adaptada.

Somente quem já gritou debaixo d’água sabe que o silêncio pode ser ensurdecedor.

Parte 3 – As profundezas do oceano: O lugar onde os monstros vivem

Se o fundo do mar abriga monstros, então… os monstros também possuem profundezas.

O que eu encontrei lá embaixo não foi apenas escuridão. Foi um espelho. Um reflexo distorcido de tudo que me disseram que eu era. Afundei sem destino, sem esperança, sem saber onde meu corpo começava e onde minha alma acabava. E o mar, tão vasto e profundo, tornou-se o espelho que eu jamais quis encarar.

Caro leitor, você sabe quem é Cila? Você precisa saber disso antes de continuarmos…

Nos mitos gregos antigos, Cila era uma ninfa. Linda. Inocente. Livre. Até que a sociedade, ou melhor, os deuses, que gostavam de impor suas próprias regras aos mortais, decidiram que ela era “demais”. Demais para ser controlada. Demais para ser invisível. Então, a puniram. A transformaram em um monstro cruel.

Ela não escolheu seus tentáculos. Nem seus gritos. Ela foi moldada pela dor de não caber nos padrões. Cila representa aquilo que a sociedade não entende… então teme. E, por temer, destrói.

“Você não pode controlar ou manipular um divergente. Por isso somos uma ameaça.” – Tris, em Divergente.

Ela não quer a minha voz. Ela quer me devolver o que eu perdi. Mas, antes, ela sussurrou em meus ouvidos: “Você terá que atravessar o fogo do oceano infinito. Só quem já ardeu sabe como cantar de novo.”

Cila me encontrou nas sombras. Ela não precisava me procurar. Ela já sabia exatamente onde eu estava, afinal, ela nasceu da mesma dor que me afundava. Ela era o próprio limbo personificado. Os meus temores ganhando vida. O monstro que mora nas cavernas da vergonha. Seus olhos eram tão vazios quanto o oceano à meia-noite. Mas sua voz… sua voz era familiar. Porque era feita das vozes que me feriram:

“Escandâlo”. “Anormal”. “Aberração”. “O melhor em ser o pior.”

Essas palavras não eram novas. Eram pedras pesadas e pontudas. E eu fui lançado com elas ao fundo do mar. Mas Cila não queria me afundar. Ela queria que eu ficasse lá com ela. Ali, no escuro. Sem ar. Sem luz. Sem verdade. Porque, no fundo… eu acreditava fielmente que era exatamente o que me disseram. Eu acreditava que era o problema. Acreditava que eu era a tempestade. A aberração. O motivo de tudo dar errado. O monstro dessa história. Da minha história.

E ela sabia disso. Cila era minha própria sombra. Meu espelho sujo de poeira estelar. Minha nêmesis particular. A voz interna construída por cada riso cruel, por cada insulto covarde, por cada exclusão disfarçada de “preocupação”. Ela me seguia por onde quer que eu fosse, não para me devorar, mas para me manter no estado em que eu me encontrava: Pequeno. Envergonhado. Censurado. Insuficiente. Indigno de viver entre os “normais”.

Mas foi ali, na caverna mais escura do oceano, que algo aconteceu. No meio da escuridão, uma luz se acendeu. Não era uma estrela qualquer. Era uma lembrança. Uma memória. Ou, talvez… uma parte esquecida de mim que se recusava a deixar de brilhar. Essa luz me tocou com delicadeza. Não para me cegar, mas para me lembrar de quem eu era. E então, ouvi:

“Você não é um erro. Você é uma pérola valiosa, filho do mar e da terra. Sempre deixe seu coração ser o seu guia.”

A voz não era estranha. Era a minha. A voz que eu enterrei por medo de ser rejeitado. A voz que calei para caber nas conchas apertadas da sociedade. O tal do “grilo falante”. A voz era alta. Era doce. Era acolhedora. Era uma promessa.

Foi então que senti algo vibrar dentro do meu diário de bordo, como se as palavras tivessem começado a se mover magicamente sozinhas. Abri ele com cuidado, e de dentro das páginas úmidas caiu uma folha dobrada. O papel estava amarelado, com a tinta levemente borrada pelo tempo… mas eu reconheci a caligrafia. Era da Melody:

“Ari, se um dia você encontrar essa carta, é porque chegou onde eu sempre soube que chegaria. A superfície pode ser cruel, mas ela nunca vai ser capaz de engolir tua luz. O que você carrega no peito não é defeito, é magia no seu estado mais puro. Eu não sou como você. Nunca fui. Mas te ver dançar me ensinou a andar. Te ver chorar me ensinou a sentir. E te ver resistir… me ensinou o que é coragem. Quando o mundo quiser te calar, canta mais alto. Canta por mim também. Eu acredito em você desde o seu primeiro mergulho.

Com todo o amor do universo,

Melody. Sua Pirri.”

No final da carta, uma única frase estava sublinhada, em tinta invisível de lula: “Eu vejo você.” – Avatar.

E, naquele momento… eu finalmente me vi também. Essa era uma coisa da nossa família. Um tipo de ritual, uma tradição particular passada pelos nossos pais, e que mantivemos viva mesmo depois que tudo começou a desmoronar. “Eu vejo você” nunca foi só uma frase. Era um sussurro de alma para alma. Uma promessa mais sagrada que um juramento de mindinho.

Significava: “Eu aceito você como é, com suas imperfeições, seus medos, suas escolhas, suas crenças, suas paixões, sua história e sua beleza única. Eu te respeito como parte de mim. Eu olho além da sua aparência. Eu te olho com o coração. E vou estar sempre aqui para te ouvir.” Era o que nossos pais diziam antes de nos colocarem para dormir, antes de nos deixar no fundo do mar para ir à superfície, ou quando a gente brigava por qualquer besteira. Era o nosso “eu te amo” em outra língua. Uma língua só nossa. E mesmo separados por terra e oceanos, mesmo em silêncio… Melody continuava falando nossa língua. Ela continuava tendo esperança de um dia nos reencontrarmos. E aquilo me deu esperança também. Foi então que encontrei forças para me levantar e cantar o meu grito de guerra para os meus piores pesadelos:

“Mais uma vez a maré me engoliu

De novo me sinto quebrado

Eu quis falar, mas ninguém me ouviu

Com minha voz sufocada

Não vou chorar

Eu tenho que ser firme

E podem tentar

Tentar me silenciar

Ninguém me cala

Todos querem me ver quieto

Sei que tudo me afeta

Eu cansei, ninguém mais me cala

E tem mais

Ainda que alguém me oprima

Mais ninguém me subestima

Chegou a hora do mundo mudar

Essa história é antiga

Um tritão não deve falar

Não há o que eu não consiga

Não dá

Eu tenho que ser firme

E podem tentar

Eu não vou me silenciar

Não adianta me prender

Eu não irei me entregar

Tenho muito pra viver

Eu vim ao mundo pra voar

O meu corpo grita

Nada me cala

Nem venha tentar, que não me intimida

Eu cansei, ninguém mais me cala, cala.”

– Aladdin (Ninguém me cala)/Letra adaptada.

Cila desapareceu. E, com ela, se foi o peso da culpa que eu carregava como uma corrente presa à cauda. Não havia mais escuridão. Não havia mais monstros. Porque agora eu entendia: O monstro nunca fui eu. O monstro era a mentira que me fizeram acreditar.

Sob a luz das estrelas do fundo do oceano, aquelas que brilham mesmo na ausência do dia, eu finalmente sabia quem eu era. Sou filho do mar e da terra. Mas também sou filho das estrelas. E nenhuma sombra pode apagar o brilho que carrego dentro de mim. Eu não sou um erro. Eu não sou um peixe fora d’água. Sou o eco das marés mais antigas. Sou o sal do sangue de quem resistiu antes de mim. Sou o reflexo do amor que tentaram calar. E a cor que tentaram apagar, essa cor… é resistência. É amor. É poder. Sou eu.

“A vida é uma escola, e eu estou aqui para aprender e crescer.” – Preta Gil.

Parte 4 – Maré alta

O fundo do mar não me matou. A dor não me matou. Cila não me matou. As “greves de silêncio” deles… quase. Mas foi no quase que renasci como uma fênix. Renasci no mesmo lugar onde tentaram me afogar. O oceano não foi meu túmulo, foi meu útero. Como uma tempestade que aprende a dançar no meio de seus próprios furacões. Com os dedos ainda machucados de tanto tentar arrancar a própria pele, encarei meu reflexo na superfície de uma pedra. Era eu. Ainda eu. Mas, agora… eu me via. Com orgulho.

Pela primeira vez, entendi: Eu não queria minha cauda de volta para agradar ninguém. Eu queria ela de volta para existir. Não como um enfeite. Não como um disfarce. Mas como um manifesto. E foi assim que ela voltou.

“Sei que a verdade é difícil e, para alguns, é cara e escura. Mas não se chega à verdade pela mentira, nem à democracia pela ditadura.” – Affonso Romano de Sant’Anna.

A cauda emergiu dos céus como um trovão. Não era mais aquela explosão de cores que eles tentaram apagar. Agora, ela era negra. Reluzente como uma pedra de obsidiana molhada sob a luz da lua. Com o brilho das estrelas ancestrais refletindo em cada escama. Cada movimento dela desenhava constelações no mar. Era noite e dia. Fogo e gelo. Terra e oceano. Vida e morte. Tudo ao mesmo tempo. Era minha. E, pela primeira vez, eu me movi com ela como quem dança um hino que só os sobreviventes da opressão conhecem de cor e salteado.

“Ele viu sua própria imagem refletida na água. Mas que surpresa! Ele já não era mais um patinho feio, desajeitado e sem graça. Era um cisne gracioso.” – Hans Christian Andersen.

Quando eu estava no Terceirão, em 2023, em um dos dias do mico, o tema foi “personagens”. Me vesti de Pequena Sereia, não para entreter a galera, mas para enfrentar os meus medos cara a cara. Para olhar fundo nos olhos de todos que tentaram roubar minha voz durante aqueles anos de bullying e dizer: “Eu voltei a sorrir. Não sou mais o mesmo garotinho pequeno que era amedrontado com facilidade. Eu sobrevivi. Eu venci. E agora, canto com orgulho.” Essa fantasia não era um disfarce, era minha armadura mais feroz. Naquele dia, foi a minha risada que ecoou mais alto pelos corredores da escola, e não os “apelidos” e boatos que costumavam me engolir.

Então eu cantei. Minha voz não era mais suave. Não era doce. Era rasgada, pulsante, feita de sal, sangue, magia, amor e poesia. Era o grito de quem aprendeu a sobreviver debaixo d’água sem saber nadar. Era a canção de quem sangrou sem plateia.

“Tentando chover, tentando chover sobre os trovões

Diga à tempestade que eu estou novo

Senhor, me perdoe, estive fugindo

Fugindo, cego de verdade

Vou chover, vou chover nesse amargo amor

Diga ao fundo do poço que estou novo

Estou dizendo a essas lágrimas: Que caiam, que caiam

Oh, que a última delas queime em chamas

Liberdade, liberdade! Não posso me mover

Liberdade, me liberte, sim

Liberdade, liberdade! Onde está você?

Porque eu preciso de liberdade também!

Eu quebro as correntes sozinho

Não vou deixar minha liberdade apodrecer no inferno

Ei, eu vou continuar em frente

Porque vencedores não desistem de si mesmos

Vou atravessar, atravessar as águas como ondas

Diga à correnteza: Não se mexa

Vou me rebelar, vou me rebelar pelas suas fronteiras

Me chame de à prova de balas

Eu tive meus altos e baixos

Mas eu sempre encontrei a força interior para me levantar

Eles me serviram limões

Mas eu sempre fiz uma limonada.”

– Beyoncé/Feat. Kendrick Lamar (Freedom).

Com minha voz, convoquei os outros: Os calados. Os tritões que esconderam suas caudas por medo. As sereias que cortaram suas próprias línguas. Os híbridos que nunca se encaixaram em canto nenhum. Todos aqueles que, como eu, haviam sido condenados ao silêncio eterno. Juntos, nadamos até Atlântida.

A cidade não tinha mudado nada. Ainda brilhava como uma joia submersa. Mas agora eu via além dos muros de coral azul celeste e das trepadeiras de algas marinhas: Medo enrustido de tradição. Repressão perfumada por bailes reais. O mesmo Conselho que um dia sussurrou que eu era um erro… agora tremia com o meu “Retorno para o mar”.

“Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.” – Clara, em O outro lado do paraíso.

Eles se levantaram de seus tronos de pérolas, com olhares frios e fingindo surpresa. Mas eu não me curvei.

“Vocês roubaram o trono da minha família… e agora querem controlar o canto do meu povo?”

Minha voz fez as colunas do palácio tremerem.

“Vocês disseram que os sete mares seriam livres. Mas colocaram algemas nas ondas e censuraram as canções. Tentaram nos moldar em conchas minúsculas e vazias. Mas nós somos uma tormenta indomável.”

Ninguém respondeu. Porque, no fundo, eles sabiam: a maré tinha mudado. Ela tinha engolido suas torres enormes. E foi então que percebi: Melody nunca saiu do meu lado. Nem por um segundo. Ela esteve no castelo aquele tempo todo tentando manter os ensinamentos de nossos pais vivos, presa, mas não de mãos atadas. Presa por tradições que confundem silêncio com respeito e medo com ordem. Mas mesmo sob vigilância, mesmo cercada por conchas que abafavam sua voz, ela nunca parou de lutar.

Sessão após sessão, Melody tentava votar contra os projetos de lei do Conselho das Sereias. Tentava barrar os decretos que nos invisibilizavam. Era voto vencido… mas ela não desistia. Nunca desanimava. Enquanto eu gritava no exílio, ela fazia da sua presença uma forma de resistência: Votava, contestava, existia, e isso já era insurreição. Enquanto eu era uma espécie de tsunami fora das muralhas, ela era um furacão disfarçado de princesa dentro do palácio. E quando voltei, ela não hesitou. Me esperava de braços abertos, com os olhos marejados e o coração gritando de alegria.

“Demorou, maninho…” – ela disse, com um sorriso que misturava saudade, cansaço e alívio. – “Eu sempre soube que você voltaria.” Na grande assembleia de Atlântida, foi a voz dela que me deu boas-vindas primeiro. E quando nossas vozes se fundiram… as muralhas do palácio tremeram. Melody se tornou meu braço direito. Minha bússola nas decisões. A parte de mim que permaneceu em Atlântida enquanto eu era lançado à superfície. A memória viva dos nossos pais. O lembrete de que ninguém resiste sozinho.

Ela era filha da superfície, sim. Mas também era filha do mar, e da coragem. E quando me abraçou, no meio da multidão, com todos os povos reunidos para ouvir nossa nova canção, ela repetiu, dessa vez em voz alta, clara como o mar ao amanhecer: “Eu vejo você.” E eu sorri. Porque agora, enfim, depois de tanto tempo… nós estávamos juntos. Por inteiro. Olhei para ela com os olhos lacrimejando e disse: “É muito bom voltar para casa, pirralha. Senti tanto sua falta… Eu também vejo você!”

Eu não era mais o tritão que chorava em silêncio no abismo. Agora, eu era a voz que rompia os séculos de opressão. A fúria. O cântico. E minha música, feita de cicatrizes e amor, estava apenas começando a ser cantada.

“Eu não sou um estranho para a escuridão

Se esconda, eles dizem

Porque não queremos suas partes danificadas

Aprendi a ter vergonha das minhas cicatrizes

Fuja, eles dizem

Ninguém vai te amar do jeito que você é

Mas não vou deixar eles me derrubarem

Eu sei que existe um lugar para nós

Pois somos gloriosos

Quando as palavras mais afiadas quiserem me cortar

Eu vou enviar um dilúvio, vou afogá-las

Eu sou corajoso, eu tenho feridas

Eu sou quem eu deveria ser, esse sou eu

Cuidado, porque aí vou eu

E estou marchando na minha própria batida

Não tenho medo de ser visto

Eu não peço desculpas, esse sou eu

Outra rodada de tiros atinge minha pele

Bem, mandem bala, porque hoje, eu não vou deixar a vergonha penetrar

Estamos rompendo as barricadas e

Alcançando o sol (somos guerreiros)

Sim, isso é o que nos tornamos

Esse sou eu

E eu sei que eu mereço amor

Não tem nada de que eu não seja digno.”

– O Rei do Show (This Is Me)/Letra adaptada.

Epílogo – Dois povos, um reino

Antes de mergulharmos de vez na reconstrução dos reinos, lembrei das palavras do Capitão Nemo, registradas no livro Vinte mil léguas submarinas, de Júlio Verne, palavras que pareciam ser a canção mais bela da minha própria alma:

“Eu amo o mar! O mar é tudo! Ele cobre 7 décimos do globo terrestre. Seu ar é puro e saudável. É o imenso deserto onde o homem nunca está sozinho, porque sente a vida vibrar à sua volta. O mar é apenas o veículo de uma existência sobrenatural e prestigiosa; é apenas movimento e amor; é a infinitude viva. […] O mar é o vasto reservatório da natureza. Foi no mar que o globo, por assim dizer, começou a se formar, e quem sabe se não acabará nele! […] O mar não pertence aos déspotas. Em sua superfície, eles ainda podem exercer direitos perversos, lutar, devorar-se e carregar consigo todos os horrores da Terra. Mas a dez metros abaixo de seu nível, seu poder cessa, a sua influência é extinta, ela desaparece! Ah!, meu senhor, viva, viva no interior dos mares! Só aqui há independência, só aqui não me curvo a outros mestres! Aqui, eu sou livre!”

Não foi necessária uma guerra. Apenas um acordo de coragem foi assinado naquele dia. Eu entendi, ali, que a verdadeira Atlântida sempre foi feita de liberdade. Quando voltei para Atlântida, minha voz não era mais só minha. Era um coral. Era um canto coletivo. Era a canção de todos os que um dia foram calados. O mar, antes dividido por fronteiras invisíveis, agora ouvia a canção da junção. O Reino da Superfície e o Reino do Mar nunca se falaram… até aquele momento.

“Devemos encontrar uma maneira de cuidar uns dos outros, como se fossemos uma só tribo.” – Pantera Negra.

Muitos disseram que eu jamais seria um líder sábio. Que eu era emocionado demais, colorido demais, sensível demais, vulnerável demais, romântico demais. Disseram: “Você não é forte igual ao seu pai.” e também “Você nunca será corajoso como sua mãe.” Mas então me lembrei do que meus pais me disseram certa vez, quando eu era só uma criança aprendendo a nadar entre os dois mundos:

“iel, você sempre será humano, assim como sempre será tritão. Você é as duas coisas, em partes iguais. Só precisa ser você mesmo para realizar os seus sonhos. Pode ir tanto ao Reino da Superfície quanto a Atlântida sempre que quiser. E a gente promete: você não vai se sentir deslocado em nenhum dos dois mundos. Tudo na sua história está vivo e respira em você. Você é único, especial, e é justamente por isso que você é forte.” – Barbie em vida de sereia.

E foi aí que eu entendi: Ser demais é exatamente o que quebra os muros do “de menos”. Reivindiquei meu trono por direito, não como rei, mas como presidente dos dois mundos. Um líder eleito pelos que nunca tiveram vez. Pelos que sempre nadaram contra a corrente. E mesmo assim, mesmo com os votos e o apoio da maioria, ainda fui obrigado a ouvir: “Você vai morrer, perdedor.” Mas eu não recuei. Porque aprendi que agradar a todos é a forma mais rápida de esquecer de si mesmo.

Não herdei a coroa dos meus pais. Eu a reconstruí com os pedaços do meu coração estilhaçado. Na minha posse, não teve carreata. Teve voz. Muita voz. Trilhões de pernas e caudas vibraram juntas. As conchas, antes usadas para silenciar, agora amplificavam a música do povo:

“Tem música rolando

O povo vai chegando

E todos vão dançar

Pra festa eu convido

E quero ver unidos

Povos de terra e mar

Veleiros velejando

Baleias baleiando

Querendo festejar

É grande a alegria

Se juntam neste dia

Povos de terra e mar

Vão mexendo na maré

Barbatanas ou o pé

Nosso baile é legal

Nossa banda é sensacional

Unidos em conjunto

Cantemos todos juntos

E sem desafinar

Os de cima: lá lá lá

Os de baixo: down din down

Bom é a vida, não vou negar.”

– A Pequena Sereia 2: O retorno para o mar (Povos de Terra e Mar).

“Sem azul, não há verde. O oceano é o coração do planeta. Se o coração falha, todo o corpo morre.” – Sylvia Earle, bióloga marinha.

E eu, no centro dos dois reinos, com minha cauda ancestral reluzindo, declarei: “O ódio está terminantemente proibido em ambos os reinos. Não o amor. Aqui, todos podem cantar. Todos devem dançar. Todos têm o direito de existir: inteiros, múltiplos, livres. E, se nossas vozes tremerem… que tremam primeiro aqueles que tentarem nos calar.”

As águas mudaram naquele dia. A superfície tremeu. Porque o mundo nunca mais seria o mesmo. E nem eu. Hoje, as marés estão mais calmas. Não porque o mundo deixou de ser cruel… Mas porque eu aprendi a nadar mesmo em meio à tempestade.

Sim, ainda carrego cicatrizes na minha cauda. Muitas. Algumas ardem de vez em quando, nas noites de maré alta. Mas não sangram mais em silêncio. A dor que antes me paralisava, hoje me impulsiona a continuar lutando. Não preciso mais esconder minha cauda, ela é minha herança, minha bandeira e meu legado. Não calo mais minha voz, ela é meu instrumento de cura.

“Você nunca cruzará o oceano até que tenha coragem de perder a terra de vista.” – Frase de autoria desconhecida, atribuída a Cristóvão Colombo.

E se um dia me disseram que eu nunca poderia amar, casar ou ter filhos… hoje, eu sorrio com ternura. Porque vou casar, sim, com um homem que me veja por inteiro e que cante comigo, mesmo as notas desafinadas da vida. E vou ter filhos, sim, do meu afeto, das minhas histórias, da minha vontade de deixar o mundo melhor do que encontrei. Meus filhos vão saber que são amados, livres e dignos. E quando me perguntarem quem eu sou, vou responder com orgulho: “Sou Ariéll. Seu papai. Um tritão negro, queer e sonhador, e esta é a nossa família, devemos ficar unidos. Eu e o papai sempre vamos cantar por vocês, onde quer que a gente esteja! Vocês são os nossos tesouros mais valiosos!”

Meu nome é Ariéll. Sim, com acento e dois L’s. Meus pronomes são ele/dele. Sou um tritão pardo que ama outros tritões. E hoje, eu o digo em alto e bom som, para que o mundo inteiro ouça: “Voltei a escrever. Voltei a amar. Voltei a sonhar. Voltei a nadar. Voltei a dançar, mesmo que a melodia ainda falhe em alguns versos. Mas, o mais importante: Eu não sou mais o tritão que teve medo de cantar.”

Me chamavam de sereia. Disseram que eu nunca seria homem o bastante para assumir o trono dos meus ancestrais. Mas eu sou o tritão que sobreviveu à opressão da sociedade puritana. E mesmo sem voz, eu canto. Mesmo sem pernas, eu danço. Mesmo sem asas, eu sou a poesia das estrelas.

VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO(A)!

Se você chegou até aqui, respire. Agora, olhe ao redor: você não está sozinho(a)!

O Brasil, infelizmente, ainda lidera o ranking mundial de crimes contra a população LGBTQIAPN+. Em 2023, foram registradas 257 mortes violentas de pessoas queer, conforme levantamento do Grupo Gay da Bahia (GGB). E, pelo 16º ano consecutivo, o país também foi o que mais assassinou pessoas trans e travestis no mundo: 145 homicídios, segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA).

Já em 2023, o Disque 100 registrou 3,1 mil denúncias de racismo e injúria racial e 4,6 mil violações.

Em Santa Catarina, onde este conto foi escrito, os números não são menos alarmantes. A Região Sul é a única do país onde foram apresentados mais projetos de lei contrários aos direitos LGBTQIAPN+ do que favoráveis. Desde 2019, o Estado catarinense registrou 17 projetos anti-LGBT’s e apenas quatro pró.

Muitos desses projetos miram diretamente a nossa existência: atacam o uso da linguagem neutra, o direito à educação inclusiva, o reconhecimento de identidades trans e a presença de crianças em eventos de orgulho. Essas propostas não protegem ninguém, apenas alimentam o ódio, a ignorância e a exclusão. Essa realidade é dura. É revoltante. É inaceitável. E não é uma “opinião”. É inconstitucional. É crime!

Se você está passando por isso, saiba: sua dor é real. Sua vida importa. Sua voz importa. Você importa. E por mais que tentem te convencer do contrário, não: A sua dor não é frescura. Você merece existir com respeito, com dignidade, com orgulho de quem você é. Você merece amar livremente. Você merece viver plenamente.

Enquanto os nossos corpos e espíritos seguem sendo silenciados por ódio e ignorância, o coração do nosso planeta também está agonizando: De acordo com relatórios recentes da ONU, mais de 90% dos recifes de coral do mundo estão ameaçados pela mudança climática, poluição e pesca predatória. Os oceanos absorvem cerca de 25% das emissões globais de carbono, mas o desequilíbrio químico das águas coloca em risco milhares de espécies marinhas e a própria vida na Terra.

Além disso, segundo o Greenpeace e o World Wide Fund for Nature, cerca de 11 milhões de toneladas de plástico invadem os oceanos todos os anos, sufocando e envenenando a vida marinha. A morte do mar não é apenas ambiental: é o reflexo da desconexão do ser humano consigo mesmo. Com os seus próprios sonhos e paixões. Preservar a vida, seja em terra firme ou nas águas profundas, não é uma escolha opcional. É um ato de resistência urgente. Eu gostaria de cantar uma última música para vocês:

“Ninguém ouviu

Um soluçar de dor

No canto do Brasil

Um lamento triste

Sempre ecoou

Desde que o índio guerreiro

Foi pro cativeiro

E de lá cantou

Negro entoou

Um canto de revolta pelos ares

No Quilombo dos Palmares

Onde se refugiou

Fora a luta dos Inconfidentes

Pela quebra das correntes

Nada adiantou

E de guerra em paz

De paz em guerra

Todo o povo dessa terra

Quando pode cantar

Canta de dor ô, ô, ô, ô, ô, ô

E ecoa noite e dia

É ensurdecedor

Ai, mas que agonia

O canto do trabalhador

Esse canto que devia

Ser um canto de alegria

Sou apenas

Como um soluçar de dor.”

– Clara Nunes (Canto das três raças).

Se precisar de ajuda, aqui estão alguns caminhos seguros no Brasil:

- Disque 100 – Violação de Direitos Humanos (crianças, idosos, PCDs, população LGBTQIAPN+, racismo, violência contra à mulher e intolerância religiosa);

- 180 – Central de Atendimento à Mulher;

- 188 – Centro de Valorização da Vida (apoio emocional 24h, gratuito).

- 190 – Emergência policial;

- 192 – SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência);

- 193 – Corpo de Bombeiros (incêndios, resgates, acidentes);

Conheça seus direitos:

- Lei 7.716/1989 – Define os crimes resultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional;

- Lei 13.185/2015 – Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying);

- Lei 14.532/2023 – Equipara a injúria racial ao crime de racismo, tornando-a imprescritível e inafiançável;

- Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha: Criada para proteger mulheres em situação de violência doméstica e familiar, também se aplica a mulheres trans e travestis.

- Constituição Federal – Art. 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, independentemente de raça, orientação sexual, identidade de gênero ou crença.

- Decisão do STF (ADO 26 e MI 4733 de 2019, reafirmada em 2023): Equipara a LGBTfobia ao crime de racismo, até que o Congresso aprove uma legislação específica.

- Resolução 175/2013 do CNJ: Desde 14 de maio de 2013, todos os cartórios do Brasil estão proibidos de recusar a celebração de casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo. Essa resolução foi baseada na decisão histórica do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2011, que reconheceu as uniões homoafetivas como entidades familiares com os mesmos direitos das uniões heterossexuais. Atualmente, há projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional buscando consolidar esse direito em uma legislação específica, um passo essencial para formalizá-lo ainda mais no ordenamento jurídico. O amor é um direito, protegido por normas e decisões judiciais, mas seguimos atentos e cantando (batalhando), porque direitos também precisam ser celebrados e defendidos todos os dias!

- Além disso, casais homoafetivos também têm o direito de adotar crianças e adolescentes no Brasil. Embora não exista uma lei específica sobre isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) garante que a adoção conjunta pode ser feita por casais casados ou em união estável, independentemente de orientação sexual. Desde 2010, o STJ reconheceu esse direito, e em 2015, o STF reafirmou que casais do mesmo sexo possuem os mesmos direitos à adoção que casais heterossexuais. Em 2023, o CNJ publicou uma nova resolução proibindo qualquer manifestação contrária à adoção por casais homoafetivos durante os processos legais. Formar uma família não é um privilégio, é um direito! Todas as crianças merecem crescer em lares onde o amor não tem vergonha de se mostrar inteiro, onde há um espaço seguro para o coração explodir de orgulho.

“Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das minorias sejam questionados. Esses direitos nunca são adquiridos. Você deve permanecer vigilante durante toda a sua vida.” – Simone de Beauvoir.

Se alguém já te disse que você é “sensível demais”, que “era só brincadeira”, ou que “isso tudo é exagero”… Não era!

Você tem o direito de se proteger.

Você tem o direito de gritar.

Você tem o direito de sair pela porta e não voltar.

Você tem o direito de denunciar.

Você tem o direito de nadar em paz.

Você tem o direito de ser quem é.

E se ninguém te lembrou disso hoje, eu lembro:

Você é importante. Você é amado. Você é necessário. O mundo é um lugar melhor com você nele. Está tudo bem em pedir ajuda.

Você é resistência. Você é beleza. Você é voz. Você é um dilúvio. Você é uma força da natureza que se recusa a ser domesticada.

“Quando a vida decepciona, qual é a solução? Continue a nadar, nadar, nadar.” – Dory, em Procurando Nemo.

Existe luz até nos cantos mais escuros do oceano. Existe vida depois da dor. E existe um coral inteiro esperando para cantar com você. Não permita que seu barco naufrague. Tenha coragem e nunca se cale. Chega de vírgulas que prolongam a dor. Hoje, coloco um ponto final. E desse ponto, nasce um novo parágrafo da nossa história.

Meu querido leitor, eu vejo você.

Florianópolis, 13/02/2025 – Este conto poético foi produzido para o meu site portfólio: ariellcristovao.com

Florianópolis, 13/02/2025 – Este conto poético foi produzido para o meu site portfólio. Modificado e publicado no site ariellcristovao.com em: 04/10/2025.

“Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras.”

Cada palavra, ideia e pesquisa aqui compartilhada são frutos de minha autoria e dedicação. O plágio é crime, conforme previsto no artigo 5º, inciso XXVII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na Lei 9.610/98, e pode resultar em sanções legais. Respeitar o trabalho alheio é essencial para a construção de um ambiente de criatividade e respeito mútuo.

Deixe um comentário